LAI-2000

- 2005/06/02 筑波大学農林工学系 西田顕郎 「基本操作」「デュアルモードでの測定方法」「データの回収」

- 2012/04/24 筑波大学生命環境系 野田響 hiki作成。「原理」

- 2014/06/27 筑波大学生命環境系 秋津朋子 「原理」を大幅修正

- 2014/07/07 筑波大学生命環境系 秋津朋子 「複数センサでの測定」を追加

- 2015/06/08 筑波大学生命環境系 秋津朋子 「データ回収」に追記

LAI (Leaf Area Index; 葉面積指数) を簡易的にindirectに測定するLAI-2000 (LI-COR, USA)について,その測定原理と測定方法について説明する。

原理

基本的な考え方

※ここでは,途中を省略して,最低限知っておくべきことのみを述べます。LAI2000を使う人は,参考文献に挙げたNorman & Campbell (2000)およびLI-CORによるLAI-2000マニュアル(ネットからダウンロード可能!) をひと通り読んで理解しておくことをオススメします。

※LAI-2200を用いた測定方法はLAI-2200を参照ください。

LAI 2000のセンサーは,魚眼光学センサで(視野角148°),490 nm 以上の波長の光をカットするフィルターを持っており,波長が490 nmより短い光のみを測定する(受光部は320-490 nm の光に感度あり)。植物の葉は約500 nm以下の光の透過率はほぼ0になるため,葉は透過率0(="black")とみなすことができる。

このようなセンサーで,散乱光の強度を,天頂角θ(リング)方向に観測した場合を考える。

(キャノピーの下におけるθでの散乱光の強度)/(キャノピーの上におけるθでの散乱光の強度) = T(θ) (1)

T(θ)は,キャノピーの下において,あるθでの透過率である。(LAI2000では,あるθでの下図同心円状の観測帯での散乱光が遮られない確率であり,これを"gap fraction"と呼ぶ。)

T(θ)は,原理的には葉の角度,密度,キャノピーを通る経路の長さにより決まる。これらとBeer-Lambert Lawを使うことにより,foliage density μ(m^2 foloage per m^3 canopy)は下記のようになる。zはcanopy height、Sはcanopyを通過した光路長である。

π/2

μ = 2 ∫ {-{ln(T(θ))}/S(θ)} sinθdθ (2) by Miller (1967)

0

LAI = μz

S(θ) = z/cos(θ)

式(2)を、LAIについて展開すると、

π/2

LAI = 2 ∫ {-ln(T(θ))}cosθsinθ dθ (3)

0

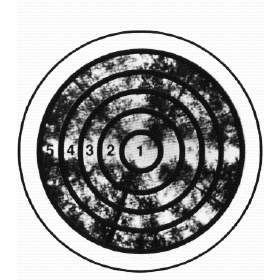

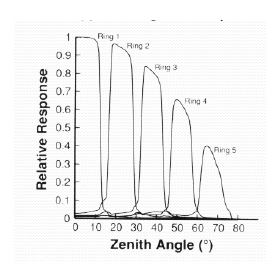

LAI 2000のセンサー

LAI 2000では,式(2)を,θについて上方向のすべての方向を積分するかわりに,天頂角0°から74°までを5つに分けてそれぞれLAIを出し,この5つを足し合わせる。LAI2000のセンサーは,魚眼光学センサ(視野角148°)で集めた光を,同心円状の5つのリング状の光センサーで測定する。

センサーの5つのリングのイメージと,それぞれのリングが応答する天頂角(LI-CORのパンフレットから引用)

各リングのLAIは,それぞれ下記のように計算される。

リング iの範囲のLAI = 2 {-ln(T(θ))}cosθ w(θi)

w(θi)は(2)式のsinθdθの値をそれぞれのリングの重み付け定数として与える。これらをリング1から5まで足しあわせる。

ただし,これが成り立つためには,観測点から観測する方向が,対象となるキャノピーで完全に覆われていることが必要である。そのため,対象となるキャノピーが小さい場合にはView Capを用いる。

測定

測定に適した条件

基本的に散乱光条件での測定を想定しているため,散乱光が多い条件(曇天,または明け方・夕方)が望ましい。

また,風が強く,キャノピーがよく動くような条件は避ける。さらに,シングルモード(後述)の場合,天気が短時間でよく変わるような条件も避けたほうが良い。

測定方法

LAIを出すのに,透過率 T(θ)の値が必要なため,キャノピーの上(もしくは完全にオープンな場所)とキャノピーの下の2ヶ所での光強度を測らなければならない。

2ヶ所の値を測る方法として,1台のLAI 2000を持って移動し,上と下をそれぞれ測定する方法(シングルモード)と,2台のLAI 2000を同期させて,1台でキャノピーの上,もう1台でキャノピーの下を測定する方法(デュアルモード)がある。

LAI-2000の基本操作

電源

- 電源ON:[ON BREAK]キーを押す。

- 電源OFF: [FACT]キーを押し,[0],[9]のキー順に押す。

- or [SETUP] を押し [↑][↓]で画面の上の段に"Off"と表示したら[Enter]を押す。

文字入力

- 文字の消去:[←]を押すと一文字消える。

- アルファベット(キーに青で表示されている文字)の入力:[↑]を押してからそれぞれのキーを押す。

- 入力の決定:[ENTER]キーを押す。

- 操作の中断:[ON BREAK]キーを押す。

ファイル操作

- ファイルの全削除:[FILE]を押し[↑][↓]で "Clear Ram" を [ENTER]で選択。

- ファイルの一部削除:[FILE] を押し [↑][↓]で "Delete" を [ENTER]で選択。消したいデータのファイル番号を入力。(例:1から5を消去するなら“FROM:1 THRU: 5”)

- 時計あわせ: [SETUP] を押し [↑][↓]で画面の上の段に "05 Set Clock" と表示されたら[ENTER]。数字キーで入力。

シングルモードでの測定方法(1台使用)

センサーは本体の左側(X)に接続する。

測定回数の設定

雲は太陽の動きによる光条件の時間的な変動を考慮して,一回の測定あたり,下記のような順に測るのが良いだろう。

- キャノピーの上(1回)

- キャノピーの下(複数回)

- キャノピーの上(1回)

- 1〜3を複数回繰り返す

2と4での回数は,キャノピーの空間的な不均一性と測定したい対象の面積などによってそれぞれ決める。

これを設定するには下記のように操作する。

- [OPER]を押す

- [↑][↓]キーで "Set Op Mode" を出して[ENTER]で選択

- [↑][↓]キーで "MODE=1 Sensor X" を出して[ENTER]で選択

- [↑]キーと[↓]キーをそれぞれ押してキャノピーの上と下の測定順を入力する。

- 例:↑↓↓↓↓↑ と入力 (=キャノピーの上1回,下4回,上1回の順に測定)

- 繰り返し回数の数字を入力

測定

※測定を始める前に,保存されている古いデータを消去しておいたほうが良い。

- [LOG]を押す

- "WHAT=*** NEW= "と表示される。データの名前を入力して [ENTER]

- "WHERE=**** NEW=" と表示される。測定する場所を入力して [ENTER]

- 何も入れないでENTERを押すと****が入力される

- 画面に"Initializing..."と一瞬だけ表示された後に"0*T HH:MM:SS / 0 0.00 ± 0.00"と表示されたら測定開始。

- キャノピーの上での測定

- キャノピーの上,または完全にオープンな場所に移動。

- センサーを水平に持ち(測定者の陰に注意),センサーの柄にある黒いボタンを押す(または本体の[ENTER]ボタン)。ピッピッと2回鳴れば,測定完了。

- キャノピーの下での測定

- キャノピーの下に移動。

- 5と同じく,センサーを水平にし,黒いボタンを押して測定

- 5,6をそれぞれ設定した回数と順番で行う。測定が終わると,"Computing..."と表示が出て,LAIなどの計算がなされ,結果が表示される。

観測結果の確認

測定後に表示された結果は,[↑][↓]キーで内容を確認できる。下記の内容が記録されている。

- LAI = 葉面積指数の平均値(mm-2)

- SEL = LAIの標準誤差

- DIFN = 林冠の開空割合

- MTA = 葉角度の平均値

- SEM = MTAの標準誤差

- SMP = 林冠下での測定回数

記録されたデータのパソコンによる回収方法は,後述する。

デュアルモードでの測定方法(2台使用)

※使用する2台の時計と,センサーをきちんと同期させておくことが重要。

準備

天空用LAI2000のYのcalibration値を、地上用LAI2000のXのcalibration値と同じに設定する。

- 2つのLAI2000の内部時計を同期させる。

- 古いデータを消去する。

- 2つのLAI2000をタワーなどの上に持ちあがる。

2台のLAI2000のマッチング

LAI2000マニュアルのAppendix C参照

- 天空用LAI2000を三脚等に固定。先端を北に向ける。

- 地上用LAI2000も三脚等に固定。天空用LAI2000のすぐ横に並べる。

- 天空用LAI2000センサをX, 地上用LAI2000センサをYとして、天空用LAI2000のコントローラのX,Y端子に接続。

- [FCT11] - "11 Set Op Mode" - "MODE=2 Sensors" - [ENTER]

- [FCT03] - "03 Vectors" - "OP=Comp X" - [ENTER]

- 2つのLAI2000をきちんと同じ姿勢で並べる。

- 表示はモニターモードになっている。ここで再度[ENTER]を押すと、その瞬間に両者がマッチングされる。

- x1とy1がほぼ同じ値を出して来ることを確認。(x2とy2、x3とy3なども)

天空・地上の個別計測

- Y端子から地上用LAI2000センサをはずし、地上用LAI2000センサを地上用LAI2000コントローラのX端子に。

- 念のため、それぞれのコントローラでの出力(x1とx1など)がほぼ同じであることを確認。

- 地上用LAI2000の姿勢を解除してよい。

- 天空用LAI2000コントローラに、

- [FCT11] - "11 Set Op Mode" - "MODE=Rmt Above X"

- "Log Int= 15 sec"

- "START = 適当にセット"

- "STOP = 適当にセット"

- 天空用LAI2000コントローラに、[LOG] - ファイル名を適当にセット

- 天空用LAI2000のスタート時刻が過ぎたら、例えば以下のような表示になるはず:

5 x1 44.12 END: 01:21:36

ここで"5"は現在の計測回数、"x1"は天空用センサーのリング1の出力、"44.12"はx1の瞬時値、"01:21:36"は自動計測の残り時間。

この状態で、15秒おきの計測ごとに、ピッという音がコントローラから発生するはず。

- 地上用LAI2000コントローラに、

- [OPER] - "11 Set Op Mode" -

- "MODE=Rmt Below X"

- "Average= 5"

- 地上用LAI2000を持って測定点に移動。

- 地上用LAI2000コントローラに、[LOG] - ファイル名を適当にセット

- 測定点で5回測定

これをくり返す。

注意: ものによって、LAI2000コントローラの内部時計の狂いが激しいものもあるので、2台の コントローラの内部時計の時刻ずれに注意。

複数センサでの測定方法:Remote mode(3台以上使用)

※使用するLAI2000コントローラーの時計をきちんと同期させておくことが重要。

注意: ものによって、LAI2000コントローラの内部時計の狂いが激しいものもあるので、コントローラの内部時計の時刻ずれに注意。

準備

- 各センサを各Xポートにつなぐ。

- 電源ON。[ON BREAK](⇔電源OFF [FCT09])

- 古いデータを全て消去する。([FILE] "Clear Ram") [FCT24] - [↑][↓] - "Yes" - [ENTER]

- 古いデータを一部消去する場合。([FILE] "Delete") [FCT24] - 消したいデータのファイル番号を入力(例:"FROM:1 THRU:5") - [ENTER]

- レゾリューションを設定する。([SETUP] "Resolution") [FCT04] - [↑][↓] - "High" - [ENTER]

- 時計を合わせる。([SETUP] "Set Clock") [FCT05] - 時間を入力 - [ENTER]

複数センサの較正係数の出し方

地上用LAI2000の値を天空用LAI2000の値との較正係数を出す。

※この作業は林床での測定の前に行なっておくと良い。(測定後に行なって補正することも可能。)

- 上の「準備」を完了させる。

- 測定モードの設定。[FCT11] - "11 Set Op Mode"

- "MODE = Rmt Abobe X" - [ENTER]

- "Log Int =" - [↑][↓] - "15 sec" - [ENTER]

- "START =" 測定開始時刻を入力

- "STOP =" 測定終了時刻を入力

- 全てのLAI2000をタワーの上・屋上等に持ちあがる。

- 全てのセンサを林床で測定するときと同じビューキャップ(45°とか)を付けて、同じ向き・同じ姿勢で固定。ケーブル付け根を北に向ける。

- 測定。[LOG]

- "WHAT = <old value>" "NEW =" 何を測定するのか入力(例:センサ名 TSN1)。

- "WHERE = <old value>" "NEW =" どこで測定するのか入力(例:BTP)。

- 測定まで後どのくらいかが表示されれば設定完了。(0 T HH:MM:SS; START: 00:00:50)

- START時刻になったら、測定が開始される。15秒の計測ごとに「ピッ」と鳴り、何回計測されたかと終了時刻が表示される。(5 T HH:MM:SS; END: 01:21:36)

- データ回収 → データ回収の章を参照

- ファイルはtxtデータなので、手動(excel等)で、同じ時間のデータ(1時間積算値)を用いて補正係数(全天測定用センサの値/各林床測定用センサの値)をX1〜X5まで各リング毎に計算する。

- 測定後に林床データをこの係数を用いて補正する。

txtファイルの例(全天用センサ) A 25 10:43:03 45.06 30.41 4.804 2.891 7.711 1 26 10:43:03 -5.0E-06 A 27 10:43:18 44.96 30.36 4.786 2.890 7.728 1 28 10:43:18 -5.0E-06

txtファイルの例(林床用センサ1) A 1 10:43:03 21.48 3.049 0.696 0.768 2.717 1 2 10:43:03 0.0 A 3 10:43:17 21.49 3.044 0.696 0.768 2.719 1 4 10:43:17 8.6E-04

txtファイルの内容 "A(全天モードでの測定)" "測定回数" "時間" "X1のデータ" "X2のデータ" "X3のデータ" "X4のデータ" "X5のデータ"

全天(天空光)の計測

- 上の「準備」を完了させる。

- 測定モードの設定。[FCT11] - "11 Set Op Mode"

- "MODE = Rmt Abobe X" - [ENTER]

- "Log Int =" - [↑][↓] - "15 sec" - [ENTER]

- "START =" 測定開始時刻を入力

- "STOP =" 測定終了時刻を入力

- 全天用LAI2000をタワー上等に3脚等で設置する。林床で測定するときと同じビューキャップ(45°とか)を付けて、ケーブル付け根を北に向ける。

- 測定。[LOG]

- "WHAT = <old value>" "NEW =" 何を測定するのか入力(例:センサ名 TSN1)。

- "WHERE = <old value>" "NEW =" どこで測定するのか入力(例:TWTP)。

- 測定まで後どのくらいかが表示されれば設定完了。(0 T HH:MM:SS; START: 00:20:30)

- START時刻になったら、測定が開始される。15秒の計測ごとに「ピッ」と鳴り、何回計測されたかと終了時刻が表示される。(5 T HH:MM:SS; END: 01:21:36)

- データ回収 → データ回収の章を参照

林床(透過光)の計測

- 上の「準備」を完了させる。

- 測定モードの設定。[FCT11] - "11 Set Op Mode"

- "MODE = Rmt Below X" - [ENTER]

- "Set #Ave =" 1地点での測定回数を入力 - [2] LAIはこの測定回数分を平均して計算される。

- 林床用LAI2000を持って測定点に移動。

- ファイル名をセットする。[LOG]

- "WHAT = <old value>" "NEW =" 何を測定するのか入力(例:センサ名 TSN1)。

- "WHERE = <old value>" "NEW =" どこで測定するのか入力(例:1W02, 3N16)。

- 画面に"Initializing …"と表示された後、"0*T HH:MM:SS; 0 0.00±0.00"と表示されたら、測定開始準備完了。

- ビューキャップ(例:45°)が付いていることを確認。

- 測定点で、センサを水平に持ち、正時から15秒間隔(00,15,30,45秒)のいずれかに合わせて、センサの柄にある黒いボタンを押す。「ピーッピッ」と2回電子音がなれば測定OK。これで全天測定と同じ時間に林床で測定できる。

- これを2回くり返す。2回以上押しても反応しない。時刻表示に戻れば測定終了。

- 次の測定地点に移動する。

- ファイル名をセットする。[LOG]

- "WHAT = <old value>" "NEW =" 何も入力せず、[ENTER]。そのままの値を使う。

- "WHERE = <old value>" "NEW =" どこで測定するのか入力(例:1W02, 3N16)。

- 測定点で、センサを水平に持ち、センサの柄にある黒いボタンを押す。「ピーッピッ」と2回なれば測定OK。

- これを5回くり返す。5回以上押しても反応しない。時刻表示に戻れば測定終了。

- データ回収 → データ回収の章を参照

複数センサ測定でのファイルの解析

- 林床データを補正係数を用いて補正する。(例:cat [file名].txt|awk '$1=="B"{print $1,$2,$3,$4*[X1の補正係数],$5*[X2の補正係数],$6*[X3の補正係数],$7*[X4の補正係数],$8*[X5の補正係数]}$1!="B"{print}'>[file名]_calib.txt)

- 林床データに最も近い時間の全天データをくっつける。

- 「FV2000」を起動。

- 「File」 - 「Open」

- 「Import Records」 - 「B record, Insert」 - 「Closet in time」 - 「Sorce」「Dest」にチェックを入れる - 「OK」

- LAIを計算する。

- 「Expand」 - 「Create a file each Above/Below pair」 - 「OK」

- ファイルにSaveする。「Save」

original txtファイルの例(林床用) ? 1 10:11:08 B 2 10:11:08 0.045 0.029 0.029 0.112 0.155 2 3 10:11:08 -8.0E-04 ? 4 10:11:15 B 5 10:11:15 0.045 0.028 0.029 0.114 0.169 2 6 10:11:15 -8.0E-04

補正後のtxtファイルの例(林床用) ? 1 10:11:08 B 2 10:11:08 0.0945 0.28913 0.2001 0.42112 0.4402 2 3 10:11:08 -8.0E-04 ? 4 10:11:15 B 5 10:11:15 0.0945 0.27916 0.2001 0.42864 0.47996 2 6 10:11:15 -8.0E-04

全天データをくっつけた後のtxtファイルの例(林床用) X 1 10:11:08 A 7 10:11:04 69.84 21.06 4.239 2.054 8.888 B 2 10:11:08 0.095 0.289 0.200 0.421 0.440 2 3 10:11:08 -8.0e-004 X 4 10:11:15 A 9 10:11:19 69.79 21.07 4.239 2.054 8.888 B 5 10:11:15 0.095 0.279 0.200 0.429 0.480 2 6 10:11:15 -8.0e-004

データの回収

Windowsの場合(2015年現在)

COMポートでパソコンに接続して,FV2200(LAI-2000,LAI-2200用の無料ソフト)でデータ回収するとやり方が表示されるので簡単。

- FV2200を起動

- 「Acquire」ボタンを押す

- 機種(LAI-2000かLAI-2200か)を選ぶ

- LAI-2000(またはLAI-2200)をPCに接続する。

- [FCT31] : Baud=4800; Data bits=8; Parity=None; XON/XOFF=NO

- [FCT33] : Format: Standard; Print Obs: Yes

- 「Next」を押す

- 接続したCOMポートを選択する→「Next」

- データファイルの名前を作成する(デフォルトのままでデータを取得して,後でファイルを作成しても可。)→「Continue」

- [FCT32]

- 回収を開始するファイル番号を入力:"FROM="数字を入力して[Enter]

- 回収したい最後のファイル番号を入力:"THRU="数字を入力して[Enter]

Windowsの場合(古いやり方)

COMポートでパソコンに接続し,ハイパーターミナルを使用する(スタート - プログラム - アクセサリ - ハイパーターミナル)。

設定は下記の通り。

接続したCOMのプロパティ: ビット/秒:4800, データビット:8, パリティ:なし, ストップビット:2, フロー制御:ハードウェア ASCII設定: 「右端で折り返す」をアンチェック

LAI2000の電源をon

- [FCT33]

- 出力ファイル形式を選択する:↑↓で"standard"を選択して[Enter]

- [FCT32]

- 回収を開始するファイル番号を入力:"FROM="数字を入力して[Enter]

- 回収したい最後のファイル番号を入力:"THRU="数字を入力して[Enter]

エラー

- ハイパーターミナルで通信中、LAI2000が"DTR not true"というエラーを表示する時:COMポートと通信できていないので、COMポートの接続やドライバを確認すること。

Ubuntuの場合

- minicomを使用・・・できるはず(未確認)

- FV2200はLinux用もLI-CORから提供されているので,利用する!こちらからダウンロードできる。

- でも,make中にエラーが出て,インストールできなかった。今回は諦めます。

その他注意すべきこと

- さらに,測定者が明るい色の服を着ている場合,服から反射される光も測定に影響しうる。黒など,暗い色の服を着ることがのぞましい。

- LAI-2000をしばらく使用しない時には、電池を本体から外しておくこと!液漏れします。

解析

- 以前は、ふつう、C2000.exeという、DOS窓で動くプログラムを使っていた。

- 現在は、FV2200という、WindowsのGUIで動くプログラムを使う。

http://envsupport.licor.com/index.jsp?m=Current&menu=Area_Meters&spec=LAI-2000,Software

- 2つのLAI2000で、樹冠上と樹冠下を別々に測ったデータを、統合して解析する場合: FV2000のPDFマニュアルの"Combine A&B Readings from Separate Files"を参照。ポイントは、

- aboveのファイルを読み込み

- belowのファイルを読み込み ... aboveのファイルとbelowのファイルはぜんぶひとまとめにしてひとつのファイルにしてから読み込んでも良い。

- Edit - Records - Import

- aboveのファイル名のチェックボックスにチェック。

- Belowのファイル名のチェックボックスにチェック。いちいちうざいときは、For every record type found inのところでAllをチェック。

- Importボタン

- FV2200はLinux上でもWINEで走らせることができる。

Keyword(s):

References:[LAI-2200] [トレーニングコース] [とらりもんHOME]